Ein Unfall in Verbindung mit Blitzeinwirkung unterscheidet sich vom Elektrounfall hinsichtlich des Zustandekommens

und auch zum Teil der damit verbundenen Folgen:

- Blitzunfall: Meist unerwartet-plötzlich – das Opfer befand sich bei nahendem Gewitter in einem gefährdeten Bereich, insbesondere in unmittelbarer Nähe von „Blitzfängern“, z. B. Bäumen, metallenen Aufbauten. Auch kann Schrittspannung zum Verhängnis führen.

- Elektrounfall: Dieser wird durch direkten Kontakt zu spannungsführenden Anlageteilen herbeigeführt; bei Hochspannung genügt Annäherung.

Bei noch spannungführenden Leitungen mit Erdkontakt kann eine Gefahr auch durch Schrittspannung bestehen.

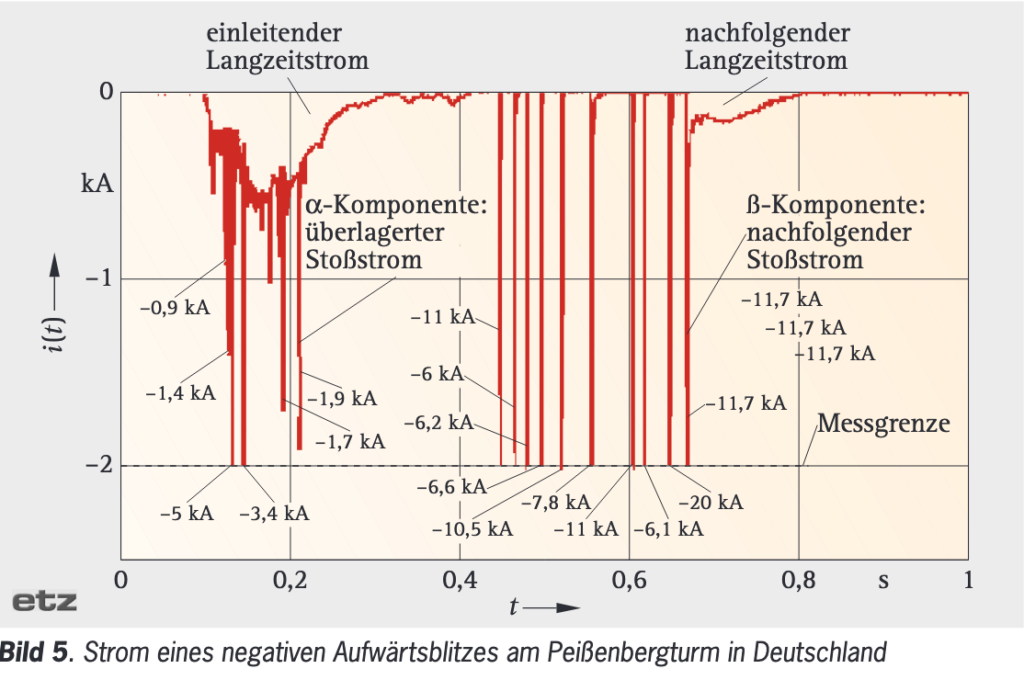

Blitzströme sind extrem kurze (Sekundenbruchteile) und amplitudenstarke (mehrere kA) atmosphärische Entladungen, die sich von Wolke zur Erde oder vom Erdpotential zur Wolke ausbilden. Oft begleiten die Entladungen hohe Schalldruckpegel.

Strom eines negativen Aufwärtsblitzes

am Peißenbergturm in Deutschland

(F. Heidler: Blitzstromparameter nach IEC 62303 –

Hintergrund, Erfahrung und Ausblick.

Bild 5. etz, 1, 2009)

Eine Schwierigkeit der pathophysiologischen Bewertung von Blitzeinwirkungen auf lebende Objekte besteht darin, dass sich Blitzentladungen im Unterschied zu technischem Gleich- und Wechselstrom stark im Amlituden-Zeit-Verhalten unterscheiden. Experimentelle Untersuchungen an lebenden Tieren (analog derer, wie sie mit 50/60 Hz-Wechselstrom vor vielen Jahren durchgeführt wurden) sind daher kaum möglich. Modellbetrachtungen und Laborversuche am Phantom könnten evtl. noch zu wichtigen Informationen beitragen. Gemeinsam wurden daher an der TH Ilmenau unter Leitung von Prof. M. ROCK vergleichende Überschlagsversuche an Tiermaterial und Holzstämmen durchgeführt.

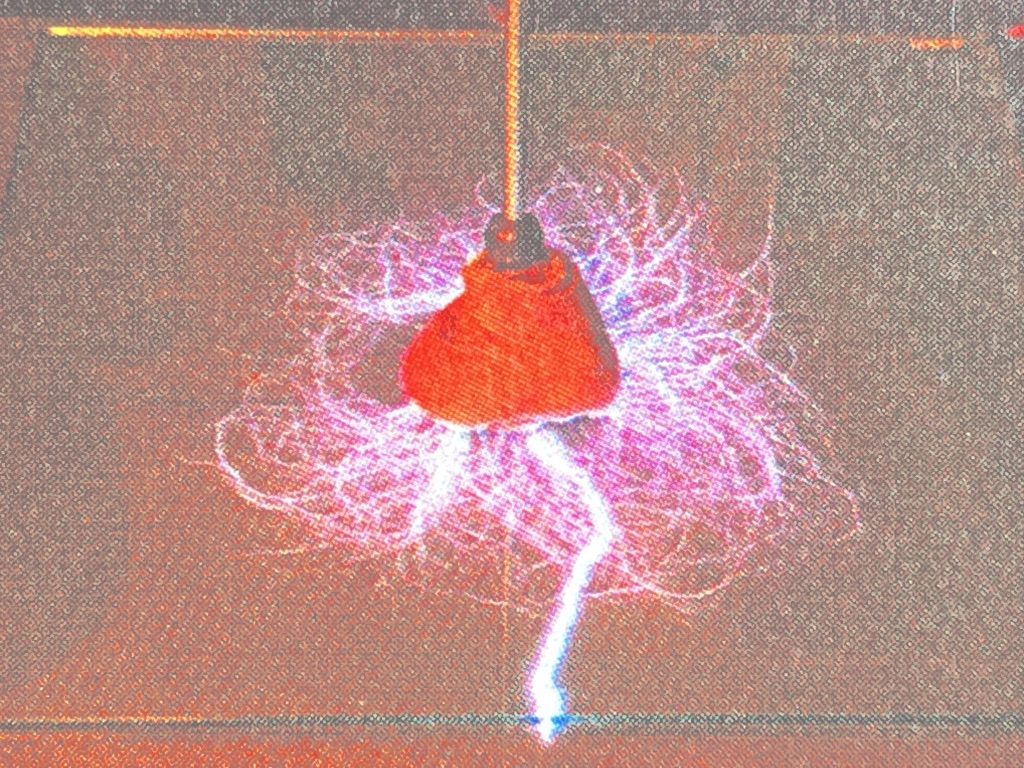

Vom frisch geschlachteten Schwein wurde ein Teil des Oberschenkels („Eisbein“) auf einer geerdeten Kupferplatte

mit blitzartigen Entladungen beaufschlagt.

Folgen nach Blitzstromeinwirkung sind insbesondere:

- ausgedehnte Verbrennungen, oft von sogenannten Lichtenbergfiguren begleitet,

- Lähmungserscheinungen und länger andauernde Bewusstlosigkeit,

- vorübergehende Störungen der Herztätigkeit, seltener mit der Gefahr der Auslösung von Herzkammerflimmern,

- nachwirkende Traumata großer Vielfalt (z. B. durch Wegschleudern des/mehrerer Betroffener).

Auf diese Wirkungsvielfalt sind die Maßnahmen von Erster Hilfe und Nachsorge abzustimmen.

Im Gegensatz zum Elektrounfall besteht für Helfer beim Berühren des Opfers nicht die Gefahr, „elektrisiert“ zu werden.

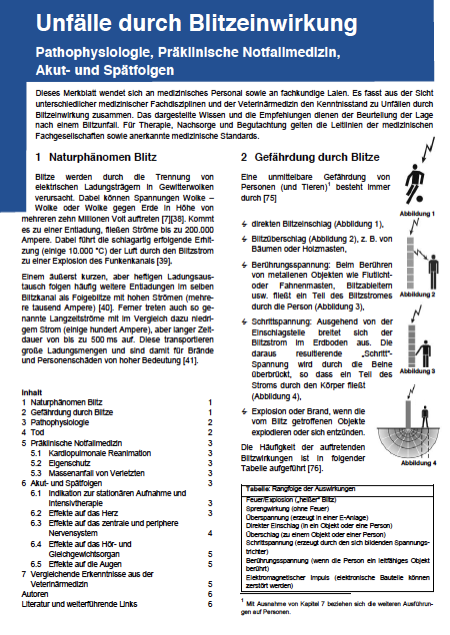

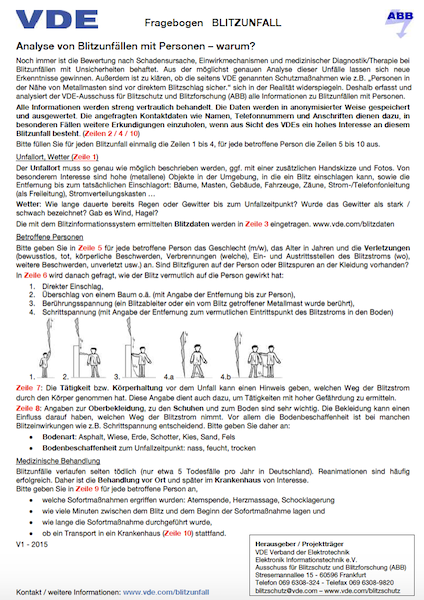

Mehrseitiges Merkblatt „Unfälle durch Blitzeinwirkung“, Herausgeber: VDE e.V. Ausschuss für Blitzschutz und

Blitzforschung (ABB)

Der Österreicher Prof. Stephan JELLINEK war wohl der Erste, der mit der Bezeichnung „Scheintod“ dringend darauf aufmerksam machte, bei Leblosen nach Blitzeinwirkung nicht gleich den Tod anzunehmen. Er riet, sofort mit der Atemspende zu beginnen und diese möglichst zeitgleich mit Herz-Kreislaufunterstützung zu kombinieren (z. B. mit äußerer Herzdruckmassage). Selbst über viele Minuten hinaus wird über erfolgreiche Wiederbelebungen berichtet. Vermutet wird eine passagere Blockierung des Atemzentrums sowie Muskelverkrampfungen. Insbesondere bei Kopfeinwirkung in Richtung Körperachse ist dies zu erwarten.

Um bestehende Wissenslücken nach Unfällen durch Blitzeinwirkung weiter schließen zu können, sollten Unfälle durch Blitzeinwirkung umfassend und nach einheitlichen Vorgaben vor Ort des Geschehens ausgewertet werden. Aber auch alte Aufzeichnungen enthalten oft wichtige Informationen.