Im Focus der folgenden, kurzen Betrachtungen steht der arbeitende Mensch mit seinem Muskel-Skelettsystem:

- Wirbelsäule und Muskulatur sorgen für Stabilität und Beweglichkeit.

- Fehl- und Überbelastungen können zu Einschränkungen und irreversiblen Schäden führen.

Individuum und Arbeitsbelastungen gesundheitserhaltend, möglichst fördernd auf- und miteinander abzustimmen, sind hervorzuhebende Aufgaben der Ergonomie. Oft ähneln sich Belastungen im Arbeitsprozess mit häuslicher Arbeit und Freizeitgestaltung. Den Autor beschäftigten daher fast über sein gesamtes Berufsleben Aufklärung, Messung und Bewertung möglicher schädigender Körperbelastungen.

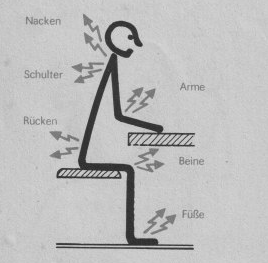

Merkblatt-Beispiel für richtiges, gesundheitsbewusstes Sitzen

(Zentralinstitut für Arbeitsmedizin der DDR 1989)

Angeregt vom WHO-Regionalbüro Europa entstanden so auch ergonomische Empfehlungen zu Bildschirmarbeitsplätzen.

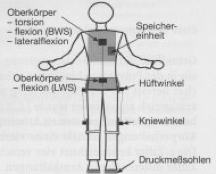

Über lange Zeiträume wurden körperlich schwere Tätigkeiten und Arbeit in Zwangshaltung über vereinbarte Beobachtungskriterien bewertet. Dieses Verfahren hat seine Berechtigung, aber auch Nachteile (z. B. Zeit- und Personal-aufwendig; bedingt objektiv). Im Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitssicherheit BIA (später: IFA – Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) wurde deshalb ein Körperhaltungsmesssystem entwickelt, mit dessen Hilfe Messungen mit Bewertungen über eine ganze Arbeitsschicht verknüpft werden konnten.

Sensorpositionen und praktisches

Beispiel zur Demonstration des im

BIA entwickelten Körperhaltungs-

Messsystems CUELA-HTR.

(Gegenstand der Dissertation von

R. ELLEGAST)

Ergonomische Grundsätze und Erfahrungen fließen zunehmend auch in die rechnergestützte Dokumentation und Gestaltung belastender oder unter Zwangshaltung auszuführenden Tätigkeiten ein. Leitlinie bildete dafür das langjährige Planungskonzept: „Einsatz von Rechentechnik in den arbeitshygienischen und arbeitsmedizinischen Einrichtungen der DDR“ (1987). Dazu gehörte die Einbeziehung arbeitshygienischer und ergonomischer Grenz- und Kennwerte sowie Gestaltungskriterien in die Phasen der Projektierung, Konstruktion und Fertigung. CAD/CAM-Technik erhielt so auch Bedeutung für die rechnergestützte, ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen und -bedingungen. Es entstanden die Arbeitsmappen „Arbeitshygienische Projektbeurteilung“ mit zugehöriger Software für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Dazu gehörten auch gerätespezifische Empfehlungen aus dem damaligen Zentralinstitut für Arbeitsschutz in Dresden (z. B. „Katalog Lärmminderungsmaßnahmen“).